2012-06-01作者:曲长生 学生记者 华哲 胡曦文

2012-06-01作者:曲长生 学生记者 华哲 胡曦文

读书,是陶冶情操增进见识的重要方式,也是与古今中外名家智者心灵沟通的重要桥梁。

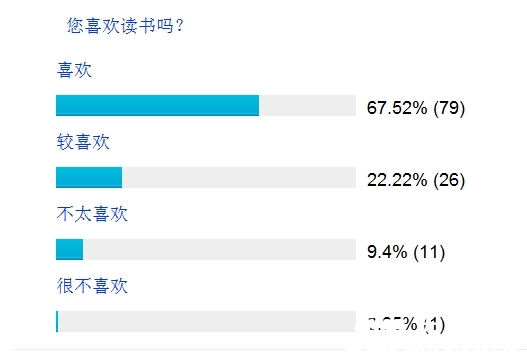

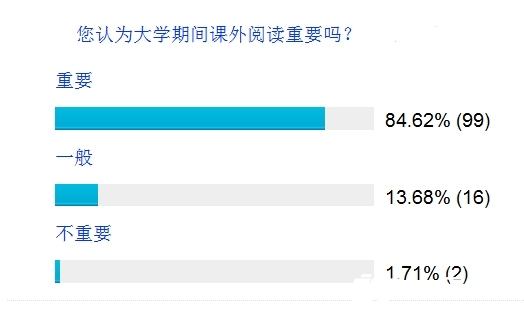

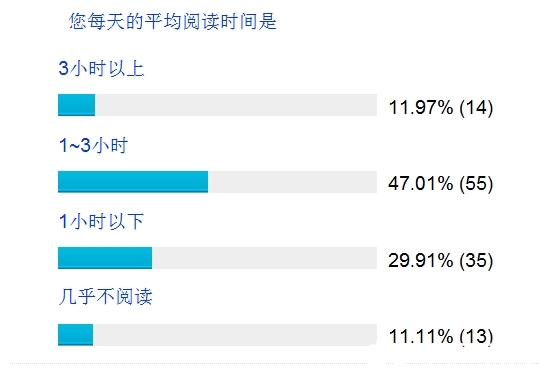

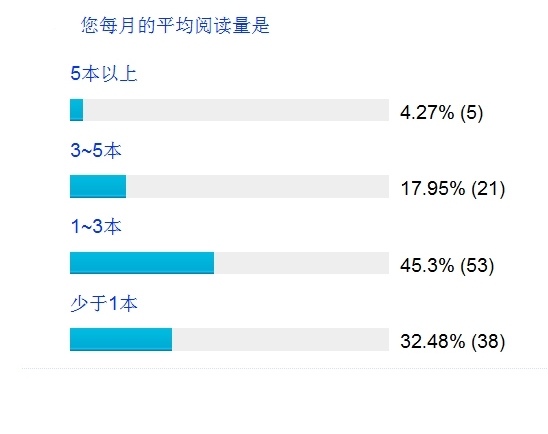

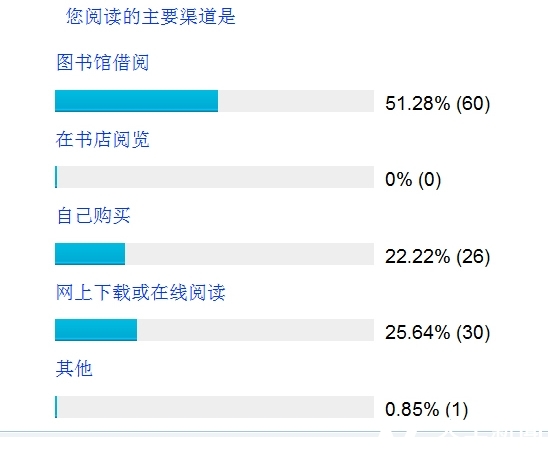

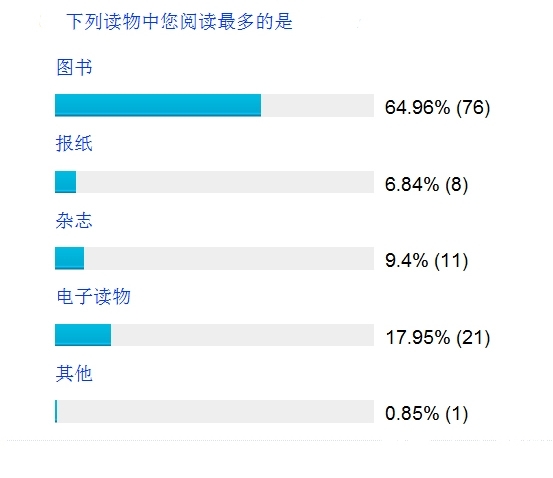

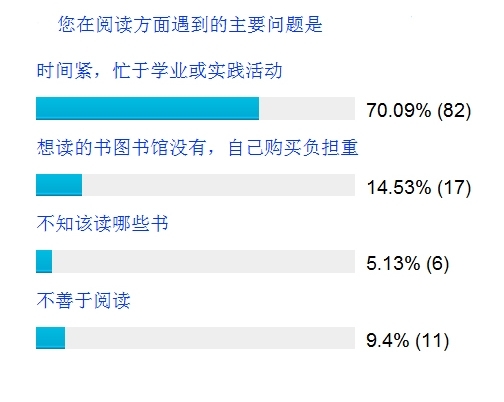

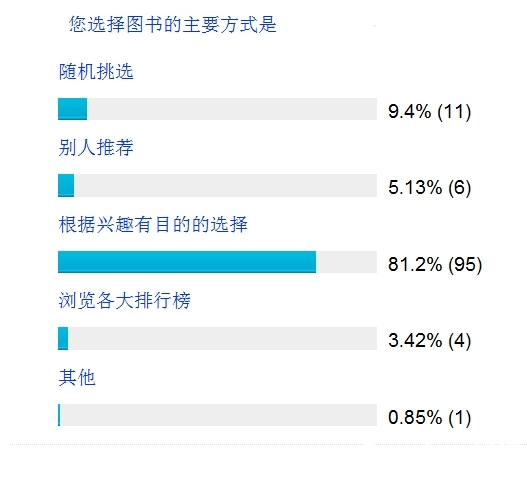

值此我校首届“读书月”期间,为了解我校学生对读书重要性的认识、阅读习惯、读书过程中遇到的问题等,学校新闻网开展了我校学生读书现状调查,共有117名同学参与调查,其中,大一14名(占11.97%)、大二15名(占12.82%),大三20名占(17.09%)、大四18名(占15.38%) ,研究生50名 (占42.74%)。根据本次调查结果显示,参与调查的学生90%表示喜欢读书,近60%的学生每天课外阅读时间在1小时以上,近70%的学生每月平均课外阅读量在1本以上,50%多的学生阅读的主要渠道是图书馆借阅,80%多的学生根据兴趣有目的选择图书阅读,近90%的学生倾向于阅读纸质版图书,80%多的学生认为大学期间的课外阅读非常重要。同学们在阅读方面遇到的主要问题是时间紧,忙于学业或实践活动。

从调查结果可以看出,通过阅读“增长见识,开阔视野,提高文化修养”成为我校学生的共识,大多数学生是爱读书的,并且实际上也真正投入时间和精力去阅读了。但通过调查也曝露出一些问题,网络调查属于“自发式回应”调查,参与调查的应该是对读书活动兴趣较大的同学,尽管参与调查的同学有90%以上表示喜欢读书,但是,实际上仍有超过40%的同学每天课外阅读时间在1小时以下,超过30%的同学每月平均课外阅读量不足1本。

大部分学生爱读书,但仍有部分学生课外阅读时间和阅读量不足。对于这一现象老师怎么看?带着疑问,携着困惑,记者采访了校图书馆副馆长刘斌老师和人文与社会科学学部张旭泉老师。

刘斌老师提起了他的学生时代,那还是八十年代的时候,每个人都那么爱读书,没有功利的逐字逐句生吞活剥,没有垃圾小说快餐文化的攻城略地,读书,更像是真正的“精神食粮”,给予了那个清贫时代里学生们最圣洁的洗礼。而反观今日,刘斌老师不无遗憾的说,部分大学生的确不怎么读书了。我校图书馆去年总借书量在36万册左右,结合我校3万多人的情况,平均一人借书一年不过在10本到12本之间,这对于一个大学生而言,实在是区区之数,而且,这平均一人10本左右的借书量也存在极不平衡的状况,鲜有人文社科类图书的借阅,大多数同学只是寻找自己本专业需要的书籍。很多同学把学校投入重金的图书馆当成了自习室,很少利用图书馆的图书资源。

针对网络调查有50%多的学生课外阅读的主要渠道是图书馆借阅,15%的学生表示想读的书图书馆没有,自己购买负担重的问题。刘斌老师表示,“读书月”期间学校组织了“我为同学荐本书”活动,图书馆非常重视师生推荐的好书,会根据师生推荐的图书信息进行查重,如果没有收藏则及时购买,对已经收藏,但远不能满足借阅需求的好书,图书馆会考虑适当增加副本满足师生借阅需求。同时,刘斌老师表示,嘉年华当日图书馆会在读书活动版块现场征集师生购书建议,图书馆也欢迎广大师生通过图书馆主页的读者留言版块或电话E-mail等渠道随时提交购书建议。图书馆希望在广大师生的参与下,共同建设好文献资源,为师生提供更好的读书条件和氛围,也希望广大同学多来图书馆,充分利用图书馆的文献资源,多读书,读经典、读好书,通过读书增长见识,开阔视野,提高文化修养。

以主讲红楼梦、金庸小说等而闻名大工的张旭泉老师也对我校部分学生的阅读现状表示担忧。他认为大学生泛读性的书,每周应该读2—3本,像理工科专业的大学生除了本专业的书,还应读一些艺术美学、历史文学以及人文社科的书目,这是了解社会的必备知识。另外,垃圾文学和网络文化的大量侵入,也对原本纯洁的汉语言艺术造成了极大地冲击,让人变得心浮气躁的同时,也让市面上的好书越来越少,值得一读的书越来越少。

针对网络调查,70%的学生在阅读方面遇到的主要问题是“时间紧,忙于学业或实践活动”,9.4%的同学表示不善于阅读。张旭泉老师认为,客观上,理工科学生的课业负担确实要稍重一些,余不出过多时间来阅读;而主观上,理工科学生可能对这些文学性较强的书籍并不感兴趣。主客观两种原因,就造成了理工大学部分学生课外阅读量不足的现状。

张旭泉老师认为,阅读要涉猎广泛,具备全面的知识,读书犹如吃饭,需要合理搭配,营养均衡才会使身体健康。他认为要想引起大学生对阅读的重视并真正的都去多读书、读经典、读好书,不仅学校要加强宣传教育,相关部门、广大教师和学生组织也应该多宣传组织一些类似的读书活动,要让学生们的思想意识有一个转变。

针对,5%的同学不知该读哪些书,两位老师向同学们推荐了如下图书:

1、《约翰·克利斯朵夫》——在本世纪初向欧洲的知识分子们发出的热烈呼吁——无疑的是那个时代中最光辉的历史性文献之一。它笼罩着艺术性形象,并且用精炼的技巧写成,同时是从一个仁爱而敏感的性灵深处进发出来的呐喊,这个性灵敏锐地感到了资产阶级文化的衰落和一个腐败社会的精神崩溃。

2、《忏悔录》——卢梭这个不论在社会政治思想上,在文学内容、风格和情调上都开辟了一个新的时代的人物,主要就是通过这部自传推动和启发了十九世纪的法国文学,使它——用当时很有权威的一位批评家的话来说——“获得最大的进步”、“自巴斯喀以来最大的革命”,这位批评家谦虚地承认:“我们十九世纪的人就是从这次革命里出来的”。

3、《西方哲学史》——哲学,从远古以来,就不仅是某些学派的问题,或少数学者之间的论争问题。它乃是社会生活的一个重要部分。这本书中,作者着眼于历史的关联性,详尽的阐述了哲学的发展史。

4、《理想的冲突》——本书是一部评述现代西方哲学、社会思潮和伦理思想的著作。

5、《圣经》——不仅仅只是一本宗教读物,其中融合着历史、文化、政治、经济。它与希腊文明一起,形成了今天的欧美文化。其中的《圣经故事》反映了犹太民族的形成发展,赞颂了犹太人民的智慧与创造力。这些美丽的故事,蕴含着深刻的思想内涵,是一笔丰富的精神财富,曾给无数的文学家、艺术家、思想家提供无穷的灵感与启迪,至今仍有极高的阅读价值。

6、《家庭的起源》——研究家庭问题经常与家族或宗族关系联系在一起。其实,家庭与家族或宗族,虽有某种不可分之处,但内容上毕竟存在诸多的差异。家族或宗族指在同一地域内,由同宗同姓。有共祭宗祠。同一谱牒,并用族规。族训,把大家连结在一起的血缘性群体。家庭主要是婚姻的产物,包括同居共爨的父母子女等等。

来源:宣传部 新闻中心

编辑:宋悦华

最新动态

最新动态