2025-02-12

2025-02-12

近日,我校生物工程学院刘田教授团队在《自然》子刊《自然-通讯》(Nature Communications)上发表题为“可定制的生物传感器,用于实时监测软生物材料和活组织中的应力分布”(Tailorable biosensors for real-time monitoring of stress distribution in soft biomaterials and living tissues)的论文。我校博士生原烽堠为第一作者,大工为第一单位。

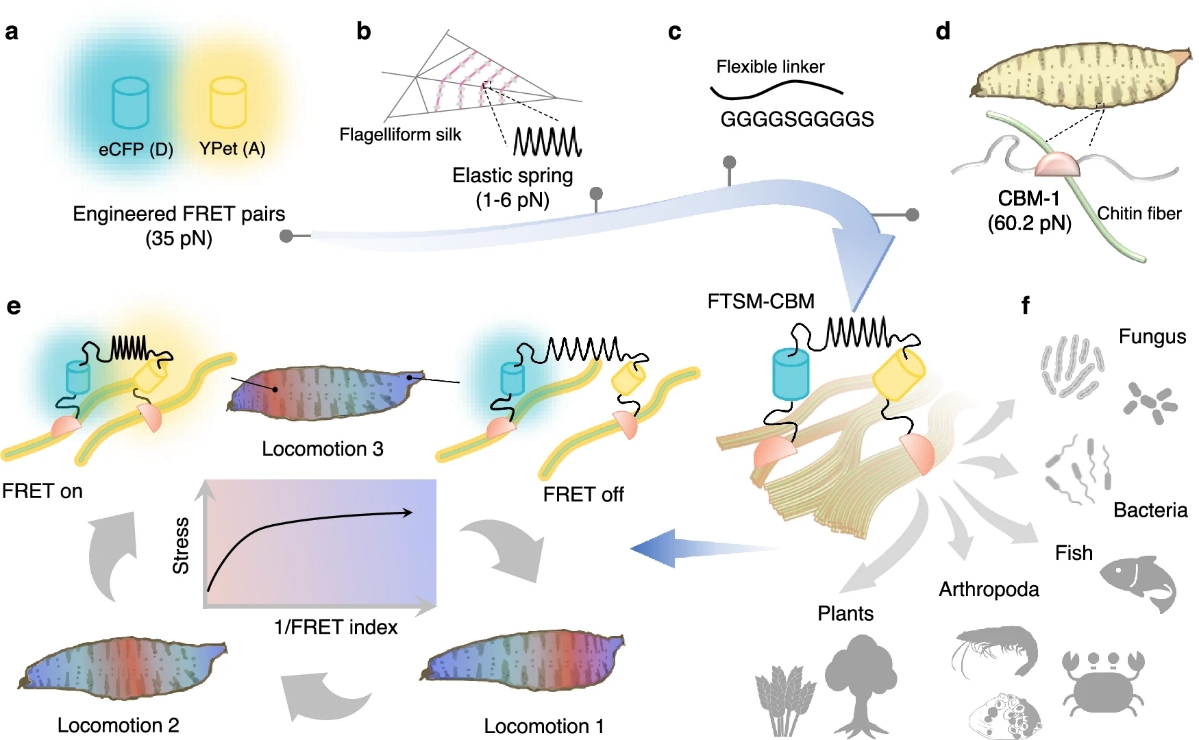

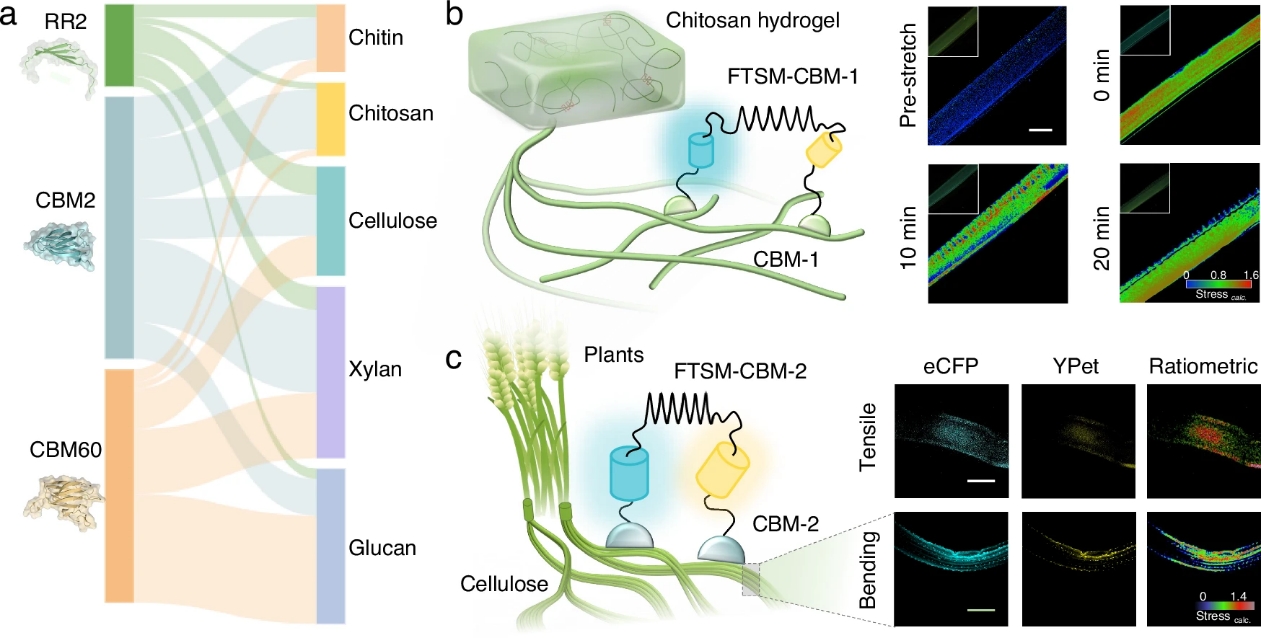

在生物材料中,机械应力分布的可视化,对于理解生物过程和优化材料设计至关重要。然而,由于复杂动态性、结构多样性和脆弱性等要求,活体软材料的应力可视化仍然具有挑战,需要技术创新。团队通过单分子力谱等微观应力手段的帮助,基于极限应力范围对各个元件进行合理设计,成功开发出FTSM-CBM-1。随后,作者通过原位拉伸-FRET验证了该探针的稳定性,确保了结果的可靠性。基于该平台,通过简单的浸泡即可实现对材料2D和3D应力的半定量可视化,进一步实现材料的微观结构预检及断裂预警。检测结果与有限元模拟高度吻合。

基于Förster共振能量转移的力传感模块和碳水化合物结合模块-1(FTSM-CBM-1)的设计

与人造材料相比,活体生物材料如昆虫表皮,由于成分多样、结构复杂、运动形式丰富以及生物安全性等,对应力分布的实时检测提出更苛刻的要求。在此,FTSM-CBM-1可实现对蝗虫跳跃过程(跃动模型)的准原位应力可视化以及对果蝇幼虫蠕动过程(蠕动模型)的原位应力可视化(视频),生物活力并未受到影响。而该运动过程中的应力转移过程此前未得到任何直接证据的支持。

生物材料中应力分布的原位检测

进一步地根据待测物的差异,作者筛选了不同的碳水化合物结合域,并设计了FTSM-CBM-2,实现更广谱的生物材料的可视化应力检测。例如,对植物茎秆的弯曲应力可视化将有助于抗倒伏作物品种筛选。

FTSM-CBM应力可视化平台的可扩展性

近年来,刘田教授在国家高层次人才特殊支持计划及国家自然科学基金等项目的支持下,在昆虫表皮关键蛋白功能研究及仿生材料设计方面取得了突出进展,相关成果发表于《自然—纳米技术》(Nature Nanotechnology)、《自然•通讯》(Nature Communications)、《物质》(Matter)、《先进功能材料》(AdvancedFuctional Materials)、《美国化学会-纳米》(ACSNano)及《细胞报告-物质科学》(Cell Reports Physical Science)等权威期刊。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56422-8#Ack1

来源:生物工程学院

编辑:常思萌

最新动态

最新动态